L'abonnement à l'Informé est à usage individuel

Un autre appareil utilise actuellement votre compte

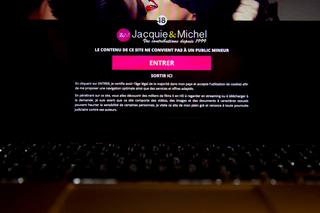

Continuer la lecturePorno : les internautes vont devoir prouver leur âge avec leur carte bancaire

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a rédigé le référentiel attendu pour accompagner les sites X à empêcher les mineurs d’accéder à leurs contenus. L’Informé dévoile ce document.

« Veuillez saisir votre numéro de carte bancaire pour entrer sur ces pages. » Voilà le message qui risque de fleurir sur l’ensemble des sites pornos dans les prochaines semaines. Une conséquence d’une brique maîtresse de la future loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN) destinée à protéger les mineurs de l’exposition à ces contenus réservés aux adultes. Un texte tout juste adopté par l’Assemblée nationale. Les sites X devront respecter ces préconisations à la lettre s’ils veulent rester accessibles en France.